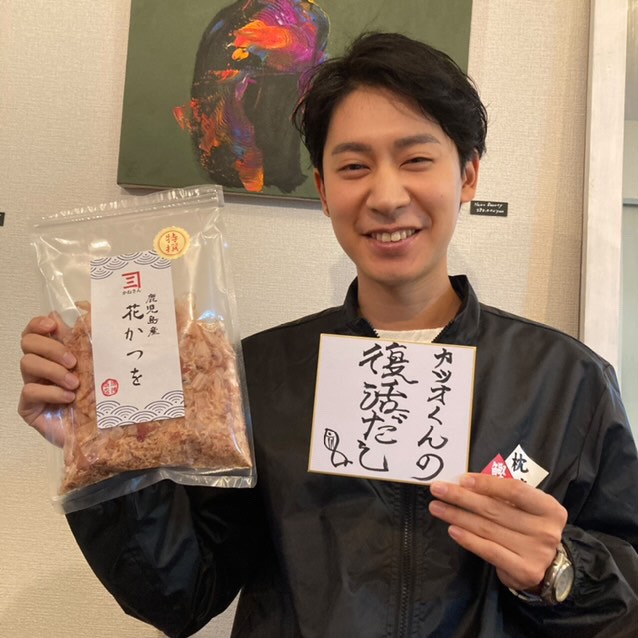

会社名:有限会社 湯浅商店

取材者:湯浅 一正専務(4代目)

場所 :北区滝野川

創業 :1920年

趣味 :筋トレ、美容

今回取材に伺ったのは創業105年を迎える鰹節の卸問屋を営む湯浅商店さん。主な取引先は蕎麦屋さんのため、個人の消費者には知られにくい縁の下の力持ちです。次期代表となる湯浅さんに会社の歴史と日本の食文化に対する想いを教えて頂きました。

湯浅商店の歩み

うちの商売は、曽祖父の代に始まりました。名古屋から東京に出てきて、屋号を「かねさん」と名乗り、鰹節を扱うようになったのが1920年のことです。当時、鰹節は素人がいきなり参入できる業界ではなく、人との縁や信用がものを言う狭い世界でした。曽祖父は組合にお世話になりながらノウハウを学び、商売を独立させました。「かねさん」という屋号は、「曲尺に三」と書いて、曲尺(L字定規)のように“堅実で誠実な姿勢でいよう”という意味が込められています 。その後、祖父の代には千石で、父の代には北区滝野川で独立しました。

鰹節は「世界一硬い食べもの」としてギネスに認定されているほどで、扱いが難しい商品です。主な用途は蕎麦。出汁文化を支えてきたのは、江戸前そばとともに歩んできた鰹節でした。昭和の高度経済成長期には蕎麦屋が全国で増え、鰹節の需要も一気に拡大し、売上はピークを迎えました。当時からそば屋さんがお得意先の中心で、いまでも長いところでは50年以上の付き合いになるお客様がいます 。現在は父と私で、鰹節の卸と小売の両輪で事業をしています。

一正さんの生い立ち

私は自営業の家に生まれ、父の背中を見ながら育ちました。家の中に仕事があり、仕事の中に家庭があるという環境だったので、経営をしていくことは自然な流れでした。とは言っても、会社を継ぐことを意識したのは大人になってからです。父の仕事を手伝い始めて約8年が経ち、そろそろ代替わりを視野に入れたところで少しずつ経営についても考えています。

「食」については自然と意識するようになっていました。家庭では母が三食を手作りし、添加物のない食卓が当たり前でした。そうした環境で育ったため、食にはこだわるべきだという価値観が自然と根づきました。特に大事だと思うのは三歳までの食育です。幼い頃に天然の味を覚えれば、一生の基準になります。逆に人工的な味に慣れてしまえば、それが美味しいと刷り込まれてしまいます。私の場合は、外食をした際に顆粒だしが使われているとすぐに分かります。本物の出汁はすっと消えて後味を残さないのに対して、人工的なものは身体が拒絶するように違和感が残る。味覚は慣れでごまかせても、身体は正直だと感じます。

日本の食と本物の味

今の日本は「安い・おいしい・便利」を追い求めてきました。確かに生活は便利になりましたが、その代わりに失ったものもあります。本物の出汁はすっと消え、体に違和感を残しません。だからこそ、手間やお金をかける価値を本物に感じてもらいたいです。食べることで感謝が生まれ、生きている実感につながる。私はそう信じています。

現代は情報も物も飽和状態です。24時間どこでも好きなものが食べられるので、機能差が無くなっています。多くの人は選ばないことを選ぶ、要はめんどくさがって、無難にやり過ごそうとしています。それでも、衣食住というくらい食べることは生きていく上で重要なことなので、我々は食べるとは何かということを問い続けていきたいです。我々にできる最大限は、本物にこだわって、確かな信用を得ていくことです。本物とは、美味しいことはもちろん、安心・安全(無添加)という意味も含みます。日本の食を元に戻したい。この想いに共感していただける方に、我々の存在を知っていただけるとありがたいです。

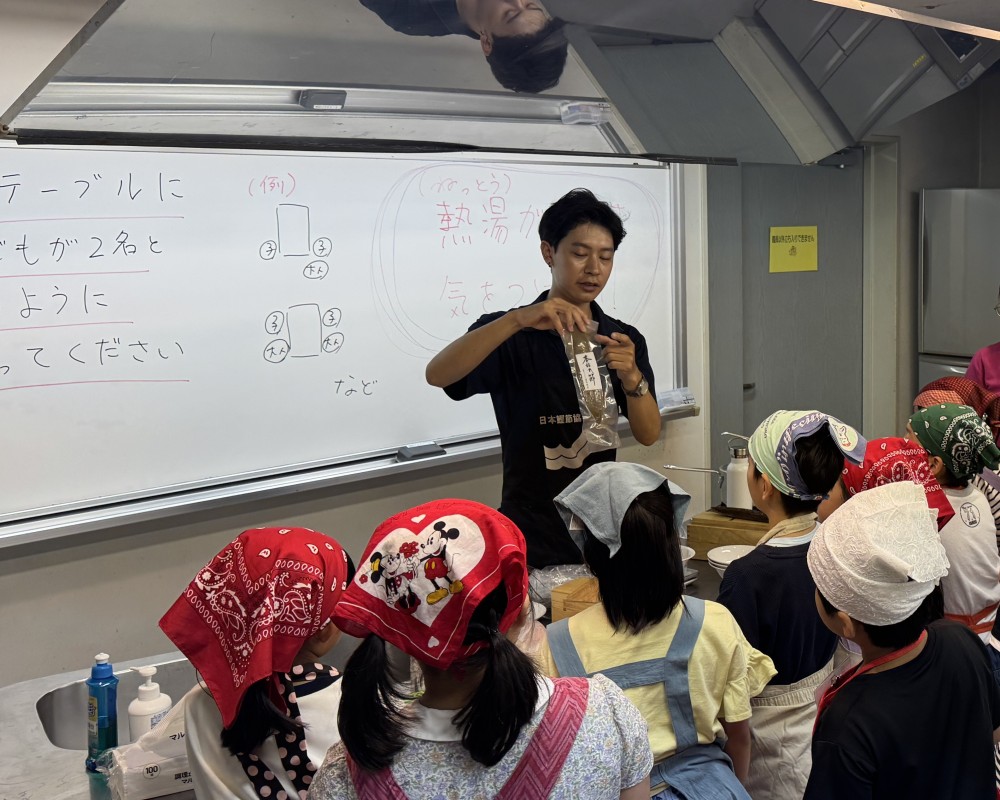

親子向けにカツオ削り体験を含めたワークショップを開催しました

鰹節について

鰹節の原点は、江戸時代に保存食としてカツオを乾燥させたところから始まります。実は今の製法が確立されたのは江戸時代後期になってからで、200年ほどの歴史しかありません。鰹節は削ってそのまま食べても、出汁を取っても美味しいです。特に出汁を取るメリットは旨味だと思います。旨味というのは、日本人が作った言葉で、「甘味」「苦味」「酸味」「辛味」の基本四味のプラス1で発見されました。化学的には「アミノ酸」と呼ばれます。私は旨味のことを「料理を美味しくしてくれるもの」という風に捉えています。今では海外でも旨味に関する関心は高まっており、インバウンドで日本にいらっしゃる方も日本人が食べているものを楽しみに来ているという話をよく聞きます。

世界一硬い食べものである鰹節は、カンナでないと削れません。ピーラーを使うと刃がかけてしまうのでご注意を(笑)

一方、近年鰹節業界は厳しい現実に直面しています。そばの需要減少に加え、カツオの漁獲量は年々減少しています。さらに鰹節は熟練職人の手仕事でしか作れず、後継者不足も深刻です。機械では作れないからこそ価値があるのですが、その担い手が減っているのです。

また、飲食店も問屋も価格競争に巻き込まれ、利益を削らざるを得ない状況が続いています。安さを求められるほど、手間のかかる本物の価値は伝わりにくくなる。しかし本物は代わりが利かない。だからこそ、本物のありがたみに気づいてほしいと強く思います。

大切にしていること

湯浅商店の屋号「かねさん」に込められた、実直で誠実な商売をという思いを守り抜くことが私の信条です。

私たちの強みは、大手にはできない細やかな対応にあります。お店ごとの味や方針に合わせて鰹節をブレンドし、独自の出汁を提案しています。価格競争に巻き込まれるのではなく、唯一無二の味をつくることに注力しているのです。削り節やそばつゆといった家庭用の商品も用意し、また蕎麦屋「美濃屋文右衛門 新大塚店」を経営して出汁の魅力を体感できる場も提供しています。

今後の展望

ありがたいことに、観光客を含めて本物の味を求める人は確実に増えています。小売や飲食を通じて、鰹節や出汁をもっと身近に伝えていきたい。そして日本人自身が「やっぱり天然がいい」と思えるようになってほしい。そのために、湯浅商店として発信を続け、日本の食文化を未来につなげていきたいと考えています。

インタビュー後記

現代は飽和状態で「選ばないことを選んでいる」という表現が心に残りました。確かに無意識に食べるものを手に取っていたことに気が付きました。昔は、自宅で鰹節から出汁をとることが当たり前だったのに、顆粒だしや出汁入りの味噌など手軽な商品が溢れています。ただ、キャンプが流行っているように、敢えて不自由な選択をすることで、自然の良さや普段の生活の有り難さに気づくという経験も面白そうです!生産者や問屋だけが利益を削るのではなく、消費者も身を削ってみてはいかがでしょうか?(鰹節だけに)

お問い合わせ

有限会社湯浅商店

東京都北区滝野川7-40-2

TEL:03-3916-2667

Instagram:@yuasa_katsuobushi

*お電話相談の際、『区民ニュース』の記事を読みました。とお伝え下さい。